「嫁と養子縁組をしたら相続にどんなメリットがあるの?」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。

息子の配偶者である嫁は本来、義父母の相続人には含まれませんが、養子縁組を行うことで相続人になることができます。

これにより、遺言書がなくても財産を受け取れるだけでなく、相続税の基礎控除や生命保険金の非課税枠が増えるといった節税のメリットも得られます。

しかし、その一方で実子の相続分が減り、相続トラブルにつながるといったリスクも存在します。

本記事では嫁を養子縁組することによるメリットを中心に相続税対策への有効性と注意点を詳しく解説します。

ぜひ、参考にしてみてください。

ハイフィールド税理士法人 仙台事務所代表

東北税理士会 仙台北支部所属

税理士 高橋 祥太

これまでに多数の相続税申告に携わってきた経験をもとに、お客様のお悩みに寄り添って対応いたします。

相続税についてお困りの方は、当事務所の無料相談をご利用ください。

嫁は義父母の相続人にはならない

まず大前提として、嫁は義父母が亡くなった場合の相続人には含まれません。

民法で定められた相続人は次の通りです。

このため、息子の配偶者である「嫁」は義父母の財産を相続できる立場にはなく、通常は遺言書がない限り、財産を取得することはできません。

ここで登場するのが「養子縁組」という方法です。

嫁を養子にすることで得られるメリット

まず初めに、気になるメリットについて解説していきます。

(1)嫁に財産を相続させることができる

養子縁組を行うと、嫁と義父母との間に法律上の親子関係が生まれます。

これにより、嫁は実子と同じく相続人になり、遺言書がなくても相続権を有することになります。

例えば、両親と長男夫婦、次男がいる家庭で、長男の妻を養子にした場合、両親の相続人は「長男、嫁(長男の妻)、次男」となり、嫁も遺産分割協議に参加できるようになります。

(2)相続税の基礎控除が増える

相続税の基礎控除は次の計算式で求められます。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

つまり、養子を1人増やすことで、基礎控除額が600万円増えます。

相続税は基礎控除を超えた金額に対して課税されるため、基礎控除が増えることで相続税の節税につながります。

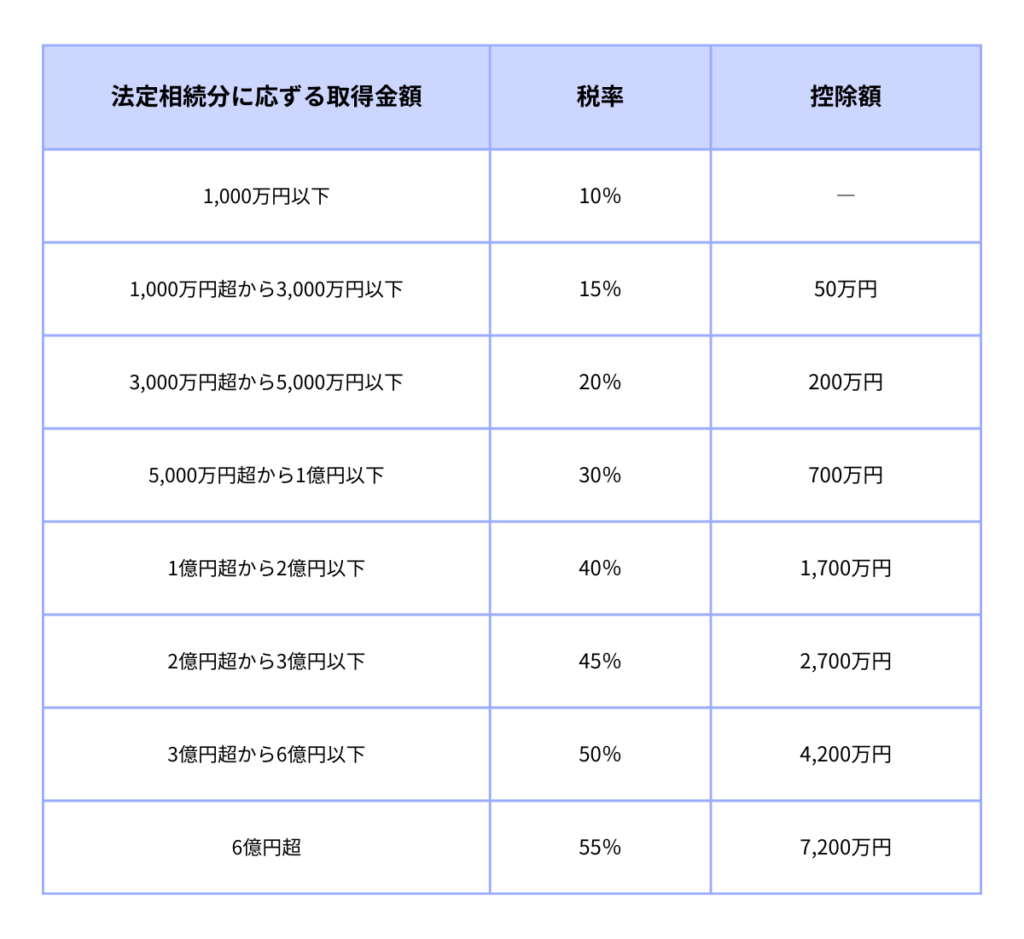

(3)相続税率が下がる可能性がある

嫁を養子縁組することで相続人に適用される相続税率が下がることがあります。

相続税の税率は以下の通りです。

相続税の計算は遺産総額から基礎控除を差し引くことからスタートします。

基礎控除を差し引いた後の金額を課税遺産総額といいます。

この課税遺産総額をまずは実際に相続した割合ではなく、法定相続分で分けます。

分けた金額を上記の税率表に当てはめて税率をかけることになります。

つまり、相続人が増えることで、1人当たりの相続分が減少するため、計算に使用する相続税率が下がります。

実際に事例を使ってみていきます。

相続財産:1億円

相続人:息子1人

上記のケースで嫁(息子の妻)を養子にした場合と養子にしなかった場合で相続税の総額を計算してみます。

▼嫁を養子にしなかった場合

課税遺産総額:1億円-3,600万円(基礎控除)=6,400万円

息子の法定相続分に応ずる取得金額:6,400万円×1/1=6,400万円

相続税の総額:6,400万円×30%-700万円=1,220万円

▼嫁を養子にした場合

課税遺産総額:1億円-4,200万円(基礎控除)=5,800万円

息子の法定相続分に応ずる取得金額:5,800万円×1/2=2,900万円

嫁の法定相続分に応ずる取得金額:5,800万円×1/2=2,900万円

相続税の総額:(2,900万円×15%-50万円)×2人=770万円

嫁を養子にしなかった場合の相続税率は30%ですが、嫁を養子にした場合の税率は15%まで低下しています。

このように同じ相続財産の金額でも、嫁を養子にすることで相続税が大幅に減少することがあります。

(4)生命保険金・死亡退職金の非課税枠が増える

生命保険金や死亡退職金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。

嫁を養子にすれば法定相続人が1人増えるため、この非課税枠も500万円拡大します。

結果として相続税の課税対象となる金額を減らし、相続税の節税効果を得られるのです。

節税と同時に非課税でまとまったお金を残せる点が大きなメリットといえます。

生命保険金を使った相続税対策については次の記事で解説しています。

嫁を養子にした場合のデメリット

メリットがある一方で次のようなデメリットも存在します。

(1)相続トラブルに発展する可能性がある

嫁を養子縁組した場合、将来の相続トラブルに発展する可能性があります。

例えば、長男と次男がいる場合に長男の嫁を養子にした場合、相続分は長男1/3、長男の嫁1/3、次男1/3ということになります。

このとき次男は本来、相続分が1/2であったにもかかわらず、長男の嫁が養子になったことで相続分が1/3に減少します。

なぜ、長男だけ優遇したのかといった疑念につながり、遺産分割協議がまとまらないなど相続トラブルの原因になることがあります。

(2)養子にすると離縁が難しい

息子夫婦が離婚したとしても、養子縁組は自動的に解消されません。

離縁するには養子と養親が同意のもと「離縁届」を役所に提出する必要があります。

養親が離縁したいと考えても、一方的に手続きを行うことはできませんので注意が必要です。

一方が離縁に応じない場合、離縁調停や離縁訴訟が必要になります。

孫を養子にする場合との違い

孫を養子にする場合と嫁を養子にする場合の違いについても解説します。

大きな違いは「相続税額の2割加算」の適用があるかないかです。

相続税額の2割加算とは、亡くなった人の一親等の血族(子など)及び配偶者以外の人が財産を相続し、相続税が課税された場合、その相続税が20%増しになるルールのことです。

嫁を養子にした場合、「一親等の血族(子)」として扱われるため、2割加算は適用されません。

これが、孫養子の場合はどうでしょうか。

孫養子の場合は2割加算が適用されます。

孫を養子にして相続人に加えると、世代を飛ばして財産を移転することができてしまうためこのような取扱いになっています。

なお、子が既に死亡しており、孫養子が代襲相続する場合は2割加算の適用はありません。

節税を狙った養子縁組の注意点

相続税の節税を狙った養子縁組には以下の注意点が存在します。

(1)養子の数の算入制限

相続税の計算では「基礎控除」や「生命保険金・死亡退職金の非課税枠」が法定相続人の数によって決まります。

もし養子を無制限に加えられると、基礎控除や非課税枠を大きく膨らませて、税負担を不当に減少させることができてしまいます。

そこで、相続税法では養子の数の参入制限を設けています。

①算入できる養子の数

基礎控除や生命保険金・死亡退職金の非課税枠の計算上、法定相続人の数に算入できる養子の数は次の通りです。

実子がいる場合:養子は1人まで

実子がいない場合:養子は2人まで

なお、参入制限はあくまで相続税法上の法定相続人の数に算入できる養子の数の取り扱いのため、実際に養子縁組をできる人数に制限はありません。

②具体例

この場合、法定相続人の数は3人になります。

基礎控除は「3,000+600万円×3人=4,800万円」、生命保険金・死亡退職金の非課税枠は「500万円×3人=1,500万円」です。

この場合、相続人としての権利は全員にありますが、基礎控除などの計算に算入できる養子の人数は1人までです。

先ほどの例と同様に、基礎控除は「3,000+600万円×3人=4,800万円」、生命保険金・死亡退職金の非課税枠は「500万円×3人=1,500万円」です。

(2)養子縁組を税務署に否認されることがある

節税のみを目的とした養子縁組は税務署に否認されることがあります。

例えば、亡くなる直前に養子縁組をした場合や、養子縁組をしたものの遺言書で養子には一切相続させていないといった場合です。

このような場合においては注意が必要です。

ただし、節税のみを目的としているか、別の目的があるかどうかを税務署が立証することは非常に難しいでしょう。

老後の扶養のため、事業承継のためなど節税以外の別の目的があれば基本的には否認されることはないと思われます。

まとめ

嫁を養子縁組することで、相続人に加えられ確実に財産を渡せる、相続税の基礎控除や生命保険金の非課税枠を増やせるなど、大きなメリットがあります。

一方で、実子の取り分が減ることや、親族間の相続トラブルなどデメリットも見逃せません。

養子縁組は相続税対策として有効である反面、家族関係に大きな影響を与える制度でもあります。

節税だけを目的に安易に行うのではなく、家族の理解を得たうえで長期的な視点から適切に判断を行うことが大切です。